L’essilio che m’è dato, onor me tegno

Le premesse

27 gennaio 1302: Dante Alighieri è accusato in contumacia dalla città di Firenze di “baratteria, concussione, estorsione e opposizione sediziosa alla politica papale”. Viene condannato a una multa di 5.000 fiorini e all’esilio per due anni.

R. BRUSCAGLI, Dante exul immeritus

“Poi che fu piacere de li cittadini de la bellissima e famosissima figlia di Roma, Fiorenza, di gittarmi fuori del suo dolce seno – nel quale nato e nutrito fui in fino al colmo de la vita mia, e nel quale, con buona pace di quella, desidero con tutto lo cuore di riposare l’animo stancato e terminare lo tempo che m’è dato-, per le parti quasi tutte a le quali questa lingua si stende, peregrino, quasi mendicando, sono andato, mostrando contra mia voglia la piaga de la fortuna, che suole ingiustamente al piagato molte volte essere imputata. Veramente io sono stato legno sanza vela e sanza governo, portato a diversi porti e foci e liti dal vento secco che vapora la dolorosa povertade; e sono apparito a li occhi a molti che forseché per alcuna fama in altra forma m’aveano imaginato, nel conspetto de’ quali non solamente mia persona invilìo, ma di minor pregio si fece ogni opera, sì già fatta, come quella che fosse a fare” (Convivio, I, 3).

Dal De vulgari eloquentia, I, VI, 3:

“Noi però a cui è patria il mondo intero, come ai pesci il mare, sebbene abbiamo bevuto l’acqua dell’Arno da bimbi, prima di mettere i denti, e che a tal segno amiamo Firenze, da subire ingiustamente l’esilio, conformiamo il nostro giudizio più alla ragione che all’apparenza sensibile. E anche se, volendo essere inclini al nostro piacere e alla propensione dei nostri sensi, dovremo dire che non esiste in terra luogo più ameno di Firenze, sfogliando tuttavia i volumi dei poeti e degli scrittori in genere, nelle cui pagine si descrive il mondo nel suo complesso e nelle sue varie zone, e ragionando dentro di noi sull’ubicazione delle diverse zone della terra, in relazione all’uno e all’altro polo e al circolo dell’equatore, capiamo ponderatamente e riteniamo fermamente che esistono regioni e città più insigni e più gradevoli della Toscana e di Firenze, di cui siamo oriundi e cittadini.”

“Noi però a cui è patria il mondo intero, come ai pesci il mare, sebbene abbiamo bevuto l’acqua dell’Arno da bimbi, prima di mettere i denti, e che a tal segno amiamo Firenze, da subire ingiustamente l’esilio, conformiamo il nostro giudizio più alla ragione che all’apparenza sensibile. E anche se, volendo essere inclini al nostro piacere e alla propensione dei nostri sensi, dovremo dire che non esiste in terra luogo più ameno di Firenze, sfogliando tuttavia i volumi dei poeti e degli scrittori in genere, nelle cui pagine si descrive il mondo nel suo complesso e nelle sue varie zone, e ragionando dentro di noi sull’ubicazione delle diverse zone della terra, in relazione all’uno e all’altro polo e al circolo dell’equatore, capiamo ponderatamente e riteniamo fermamente che esistono regioni e città più insigni e più gradevoli della Toscana e di Firenze, di cui siamo oriundi e cittadini.”

Rime, Tre donne intorno al cor…

E io, che ascolto nel parlar divino

consolarsi e dolersi

così alti dispersi,

l’essilio che m’è dato, onor mi tegno:

ché, se giudizio o forza di destino

vuol pur che il mondo versi

i bianchi fiori in persi,

cader co’ buoni è pur di lode degno.

E se non che de li occhi miei ’l bel segno

per lontananza m’è tolto dal viso,

che m’have in foco miso,

lieve mi conterei ciò che m’è grave.

Ma questo foco m’have

già consumato sì l’ossa e la polpa,

che Morte al petto m’ha posto la chiave.

Onde, s’io ebbi colpa,

più lune ha volto il sol poi che fu spenta,

se colpa muore perché l’uom si penta.

Epistola II – Ai conti di Romena, per la morte di Alessandro (1304)

“Sono qui con voi a dolermi, insieme ai tanti suoi amici: io che cacciato dalla patria ed esule senza colpa, avevo posto in lui la speranza di poter quanto prima trovare una soluzione alle mie disavventure. …E poi devo con voi scusarmi di fronte alla vostra discrezione per essere stato assente alle lacrimose esequie: non è stata negligenza né tanto meno ingratitudine. Questo si deve alla improvvisa povertà che mi ha causato l’esilio. Tale povertà infatti, come una perfida persecutrice, dopo avermi privato di armi e cavalli, mentre mi sforzavo con tutte le mie forze di uscirne fuori, mi ha rinchiuso nell’antro della sua prigionia e lì – fino ad ora vincendomi – mi tiene chiuso”

Epistola XII all’amico Fiorentino (1315?)

[…] Non est haec via redeundi ad patriam, pater mi; sed si alia per vos ante aut deinde per alios invenitur que fame Dantisque honori non deroget, illam non lentis passibus acceptabo; quod si per nullam tale Florentia introitur, numquam Florentia introibo. Quidni? nonne solis astrorumque specula ubique conspiciam? nonne dulcissimas veritates potero speculari ubique sub celo, ni prius inglorium ymo ignominiosium populo florentineque civitati me reddam? Quippe nec panis deficiet.

[…] Non è questa la via del ritorno in patria, o padre mio; ma se una via diversa da voi prima o poi da altri si troverà che non deroghi alla fama e all’onore di Dante, quella non a lenti passi accetterò; che se non si entra a Firenze per una qualche siffatta via, a Firenze non entrerò mai. E che dunque? Forse che non vedrò dovunque la luce del sole e degli astri? Forse che non potrò meditare le dolcissime verità dovunque sotto il cielo, se prima non mi restituisca alla città, senza gloria e anzi ignominioso per il popolo fiorentino? Né certo il pane mancherà.

Da Internet culturale. Viaggi nel testo:

“Col titolo Libro del Chiodo si identifica un imponente codice pergamenaceo risalente alla fine del XIV secolo conservato nell’Archivio di Stato di Firenze, nel Fondo dei capitani di Parte guelfa del periodo repubblicano. La denominazione vulgata si riferisce ad un grosso chiodo che si trova infisso sull’asse posteriore di legatura, mentre all’interno di quello anteriore si legge l’indicazione: “Libro delle condanne delle famiglie ribelli del Comune di Firenze dal 1302 al 1379 detto del Chiodo”.

Il libro del chiodo, Riproduzione in fac-simile con edizione critica a cura di Francesca Klein, Firenze, Polistampa, 2004.

Il volume raccoglie, dunque, copie delle sentenze emesse contro i Bianchi dal comune fiorentino nel periodo dal 18 gennaio al 26 luglio 1302, cui si aggiungono altre sentenze emesse contro i Ghibellini nel 1268 e altri documenti comunali di varie date.

Il manoscritto deve però la sua fama al fatto che contiene i testi delle due sentenze pronunciate il 27 gennaio e il 10 marzo del 1302 dal notaio della curia del podestà, Cante dei Gabrielli da Gubbio, contro i Bianchi fiorentini, tra i quali Dante Alighieri. Il poeta e i suoi compagni, con la prima sentenza, sono condannati in contumacia per il reato di baratteria al confino per due anni, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e ad una multa di 5000 fiorini da pagare entro tre giorni, pena l’esproprio dei propri beni. La seconda sentenza del 10 marzo, permanendo la contumacia degli accusati, che non avevano dato alcun riscontro alle precedenti ingiunzioni del podestà, riconferma il reato e condanna Dante e gli altri bianchi, qualora fossero rientrati a Firenze, al rogo: “se qualcuno dei predetti giungerà in un qualsiasi momento tra le mura del comune di Firenze, sia condannato al rogo così che muoia”[si quis predictorum ullo tempore in fortiam dicti comunis [Florentie] perveneri[n]t talis perveniens ingne comburatur sic quod moriatur].

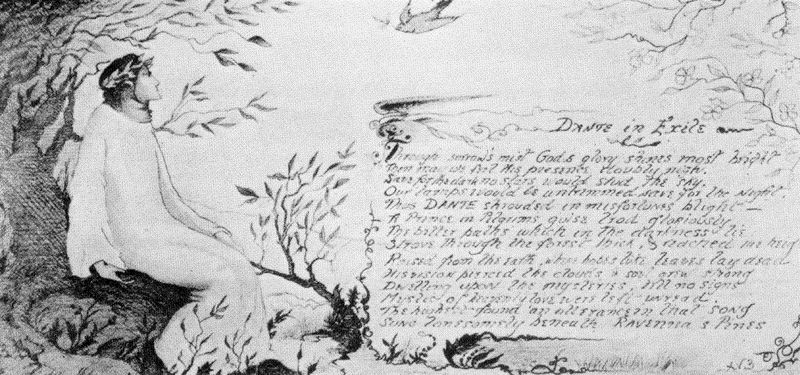

Aubrey Beardlesy, Dante in exile, 1891

Through sorrow’s mist God’s glory shines most bright,

Then may we feel His presence doubly nigh.

Save for the dark no stars would stud the sky.

Our lamps would be untrimmed save for the night.

Thus Dante, shrouded in misfortune’s blight—

A prince in pilgrim’s guise—trod gloriously

The bitter paths which in the darkness lie,

Strove through the Forest thick, and reached the height,

Raised from the earth where hopes like leaves lay dead.His vision pierced the clouds, and soul grew strong

Dwelling upon the mysteries, till no signs

Mystic of heavenly love were left unread.

The highest found an utterance in that song

Sung lonesomely beneath Ravenna’s pines.

Sandro Lombardi, ESILIO, da leggeredante.it

Ma si può veramente parlare di un “esilio” di Dante? Il dubbio può apparire persino irriverente: a risposta, sta tutta la Commedia, le tante altre pagine dolorosamente consacrate dall’Alighieri al proprio allontanamento da Firenze, e quella firma, “exul immeritus”, esule senza colpa, che sigla le epistole dantesche e riassume, tra rivendicazione d’innocenza ed esibizione della disgrazia, le condizioni derelitte del personaggio. E naturalmente, il dubbio cozza contro la mitologia secolare del “ghibellin fuggiasco”, di un Alighieri cacciato in perpetuo esilio da una Firenze matrigna e sconoscente: “furiosamente mandato in irrevocabile esilio”, secondo il dettato del Boccaccio nella sua Vita di Dante; “bandito della persona”, secondo la dizione più accurata della biografia quattrocentesca di Lionardo Bruni; “ghibellin fuggiasco”, appunto, secondo la celebre espressione foscoliana, che consacra il mito romantico del genio perseguitato ritrovandone l’archetipo alle origini stesse della nostra letteratura, in un Dante condannato e tormentato dalla “pertinacia stolida de’ Fiorentini”, ma per ciò stesso costretto, quasi, alla sublimità del riscatto in poesia della sua disgrazia: “[…] le Muse sono amiche degli esuli” scriveva Foscolo; “Ov’ei fosse morto in Firenze, avrebbero mutilata, se non distrutta, la sua grande opera”.

Exul immeritus, dunque; magari, per le sorti della poesia italiana, perfino provvidenzialmente ‘esule senza colpa’. Ma le cose sono andate veramente così? Oppure, al di fuori della personale mitografia dantesca – e della mitologizzazione altrui – potrebbero essere raccontate anche in modo un po’ diverso?

I fatti sono noti. Nei primi giorni del 1301 Dante è a Roma, in ambasceria presso Bonifacio VIII. La resa dei conti tra la parte Bianca e la parte Nera è imminente. Dante, eletto priore il 13 giugno 1301 per il bimestre successivo, pur senza essere un esponente di spicco dei Bianchi e nemmeno, ufficialmente, un loro affiliato, si è però fortemente esposto, in senso segnatamente antipapale: nella seduta del 19 giugno è l’unico a pronunciarsi a favore del ritiro delle truppe (cento cavalieri) prestati in precedenza a Bonifacio, e che il Papa chiede di trattenere: “Dante Alagherii consuluit quod de servuitio faciendo pape nichil fiat”. Viene fatto di pensare che siano dirette a lui le melliflue parole di Bonifacio VIII agli ambasciatori fiorentini, riportate dal Compagni: ”Perché siete voi così ostinati? Umiliatevi a me: e io vi dico in verità, che io non ho altra intenzione che di vostra pace. Tornate indietro due di voi; e abbiano la mia benedizione, se procurano che sia ubbidita la mia volontà”. Dante non fu di quelli che tornarono a Firenze. Carlo di Valois, il ‘paciaro’ nominato dal Papa, entra in città il 1 di novembre, e con lui rientrano, illegalmente, i capi dei Neri precedentemente banditi. Cominciano le rappresaglie, nell’impunità più sfacciata e con l’aperta complicità del paciaro: le case dei Bianchi, e anche quelle dell’Alighieri,vengono messe a sacco; cominciano i processi politici, ovvero comincia il regolamento dei conti, ma legale, con tutti i crismi dell’ufficialità, contro gli esponenti del partito avverso. Dante, però, non viene esiliato.

Anche perché di esilio vero e proprio, nell’ordinamento giuridico della Firenze antica, normalmente non si parla: si apre adesso, piuttosto, lo scenario di un “penale negoziato”, cioè di una serie di procedure giuridiche atte, con grado differenziato di severità, a eliminare dalla scena pubblica i perdenti, privandoli dei loro diritti politici, della loro ricchezza patrimoniale, della loro influenza e del loro prestigio sociale. Nel “Libro del chiodo”, che raccoglie le sentenze pronunciate a Firenze contro le famiglie ribelli, la prima sentenza che riguarda Dante è del 27 gennaio 1302. La firma Cante Gabbrielli da Gubbio, il podestà, assistito da Paolo da Gubbio, il giudice deputato “ad officium super baratteriis, iniquis extortionibus et lucris illicitis”. Dal suo burocratico latinorum la strategia della rappresaglia politica è trasparente: ma non è l’esilio. La sentenza fa riferimento ad una precedente citazione in giudizio di Dante e dei suoi compagni di priorato – Palmerio Altoviti, Lippo Becchi, Orlanduccio Orlandi -, i quali, “citati et requisiti… legiptime per nuntium comunis Florentie” perché si presentassero “ad se defendendum et excusandum ab inquisitione premissa”, non si sono fatti vedere: “et non venerunt”. Non Dante soltanto, dunque: anche i suoi sventurati colleghi scelgono di ignorare la citazione. Evidentemente, non era difficile subodorare la trappola; evidentemente, di tali citazioni e processi, burocraticamente impeccabili, nella sostanza puramente vendicativi, a Firenze se ne erano visti anche troppi. D’altronde, di quali reati venivano accusati Dante e gli altri priori? Non proprio di reati comuni: di avere commesso, durante l’ufficio del priorato e anche “officio prioratus deposito”, “baractarias, lucra illecita, iniquas extortiones”; del fatto di essersi messi in tasca dei soldi (“receperunt pecuniam”), segnatamente per favorire l’elezione di altri ufficiali pubblici (“quod ipsi…recepissent aliquis indebite, illecite vel ingiuste pro aliquibus offitialibus eligendis vel ponendis in civitate vel comitatu Florentie”) e, più grave di tutto, per essersi fatti pagare al fine di fare opposizione al sommo pontefice e al Carlo di Valois (“pro resistentia sui adventus”, per opporsi alla sua venuta). E’, come si vede, la degradazione della posizione politica tenuta da Dante durante il priorato ad attività criminosa, a corruttela, ad una piccola e squallida storia di tangenti. La contumacia degli imputati viene sbrigativamente letta dal tribunale del podestà come un’ammissione di colpevolezza (“propter ipsorum contumaciam habitus pro confessis…”), e scatta quindi la pena: Dante e gli altri condannati “restituant estorta illecite”, restituiscano il maltolto, paghino entro tre giorni una multa di 5000 fiorini piccoli (pena la devastazione e confisca dei loro beni) e in ogni caso, anche se corrispondono in tempo la multa, rimangano esclusi dai pubblici uffici; infine, “nicchilominus stare debeat extra provinciam Tuscie ad confines dobus annis”. Non è, appunto, l’esilio. E’, alla peggio, un confino di due anni: un episodio di quella giostra di uscite e rientri, espulsioni e ritorni che Dante e Farinata si butteranno addosso, nell’aspro rinfaccio del canto X dell’Inferno. “S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogni parte,/ rispuos’io lui, l’una e l’altra fiata;/ ma i vostri non appreser ben quell’arte”.

Dante non si presentò a pagare, e non si sottomise al confino. Passarono più di tre giorni. Passano quasi tre mesi, finché il libro del chiodo non registri un’altra sentenza a carico di Dante. E’ il 10 di marzo 1302, e lo stesso Cante Gabbrielli da Gubbio, confermata la condanna per baratteria, inique estorsioni e lucri illeciti, condanna stavolta Dante e gli altri imputati alla sentenza di morte sul rogo:

“si quis predictorum ullo tempore in fortiam dicti communis pervenerint talis perveniens ingne comburatur sic quod moriatur”. Ma le fiamme di quel rogo non spaventino troppo. Fanno parte anch’esse di una consueta strategia di intimidazione; alzano il prezzo di un possibile ritorno. E infatti, dopo qualche anno, il 2 settembre 1311, il Comune decreterà un’amnistia generale per i fuorusciti guelfi – la “Riformagione” di Baldo d’Aguglione” – che permetteva il ritorno dei condannati dietro il pagamento di una multa: le casse del Comune, stremate dalla fiera resistenza all’Imperatore Arrigo VII, erano esauste. Dante non era però nella lista dei possibili amnistiati: e si capisce perché; pochi mesi prima, il 31 marzo, aveva diretto contro gli “scelleratissimi Fiorentini di dentro” la più violenta delle sue invettive, l’Epistola VI, gonfia di sdegno e gravida di profetiche minacce di fronte al disconoscimento, per lui ormai equivalente ad un’eresia ontologica, dell’autorità dell’Impero. E infine, maggio 1315. Nuova amnistia, anche stavolta condizionata all’esborso di una multa, e alla umiliante procedura dell’oblazione a S.Giovanni: la quale prevedeva, almeno per i delinquenti comuni, che si recassero in processione, rivestiti di sacco, una candela in mano e una mitria derisoria in capo, al Battistero. Dante, condannato politico e non delinquente comune, avrebbe potuto evitare il sacco, la candela e la mitria, non l’umiliazione pubblica, non l’ammissione di una colpevolezza da espiare. Ma un innocente non chiede la grazia del crimine che non ha commesso. Dante stavolta era nella lista di chi poteva tornare. E non tornò neanche questa volta. Scrisse, invece, l’epistola sua più bella, la XII, quella in cui l’esilio – ora possiamo davvero chiamarlo così – si rivela per quello che veramente fu: non una cacciata, non un bando perpetuo, non una condanna senza remissione; una scelta, invece. Una opzione morale difesa – e bisogna proprio dirlo, eroicamente – non contro le fiamme di un rogo improbabile, ma contro gli accomodamenti lusinghieri dei patteggiamenti, delle mezze ammissioni, dei finti pentimenti, delle scuse e delle discolpe formali:

Dunque io potrei tornare “si solvere vellem certam pecunie quantitatem vellemque pati notam oblationis”? se volessi pagare una certa quantità di denaro e volessi sopportare la vergogna dell’offerta? “E’ questa la grazia con cui Dante Alighieri è richiamato in patria dopo aver patito quasi per tre lustri l’esilio?”

Roba da ridere: “ridenda”, dice Dante: “Non est hec via redeundi ad patriam”: non è questa la via del ritorno in patria.

Dunque è Dante che per l’ultima volta si chiude la strada del ritorno: l’amara risata con la quale respinge l’offerta della patria marca ormai irreversibilmente la distanza che corre, che è sempre corsa, fra le procedure abitudinarie dei tribunali fiorentini, con le loro alternanze di sentenze minacciose e di condoni, di automatismi legali e di misure d’eccezione, e la ferma decisione di Dante, fino dall’inizio, di sottrarsi a quel meccanismo micidiale, e di tenere lui per primo e da parte sua, alta la posta di un possibile ritorno: sì che anche l’ultimo cenno all’esilio, all’inizio del canto XXV del Paradiso, potrà leggersi sì come il sintomo di una nostalgia ancora lancinante, ma anche come un ultimatum: “Se mai continga che il poeta sacro/ al quale ha posto mano e cielo e terra…”. Ovvero: se mai l’altezza della mia poesia avrà ragione della “crudeltà” dei miei concittadini è a Firenze che voglio ritornare – “ritornerò poeta” – ed è lì, nel Battistero che vide il mio ingresso nella fede cristiana, che “prenderò il cappello”, che riceverò la corona d’alloro che mi conviene come poeta. Altro che oblazione umiliante a San Giovanni: nel suo Battistero Dante potrà tornare soltanto come poeta coronato d’alloro: e sarà semmai la città a fargli ala penitente; penitente e ammirata.

Certo, all’altezza di questa sfida Dante non arriva subito, d’un colpo. La stratificazione dei testi ci parla di un itinerario progressivo, in cui la disgrazia politica via via perde il suo carattere di rovescio contingente, le speranze di un ritorno, all’inizio evidentemente attive, si affievoliscono, l’assenza temporanea diviene esclusione a lungo termine e, alla fine, un fato personale. Nella Epistola I, inviata a Niccolò da Prato, il nuovo paciaro pontificio, in nome di Alessandro di Romena e per conto della universitas Alborum, cioè dell’intero partito dei Bianchi, ma stesa con tutta probabilità da Dante stesso, il tono è ancora conciliante: i Bianchi esclusi da Firenze protestano il loro amor patrio (“a patrie caritate nunquam destitimus”), confessano di desiderare Firenze anche in sogno, si dichiarano alieni da ogni rivalsa armata contro la città, “ab omni guerrarum insultu”. Ma l’associazione di Dante coi Bianchi fuorusciti, come si sa, dura poco. “Compagnia malvagia e scempia”, li definirà Dante per bocca di Cacciaguida. Insomma, non solo cattivi, ma anche stupidi.

Occorrerà “far parte per se stesso”: o cercarsi compagnie meno deludenti, riconoscersi in esiliati di più alta nobiltà. Ecco allora la canzone allegorica Tre donne intorno al cor mi son venute, in cui le tre nobili donne “in rotta gonna”, “dolenti e sbigottite”, in atto di persona “discacciata e stanca”, insomma le tre derelitte che parlano con Amore, signore come sempre del cuore del poeta, non sono altro che “Drittura”, ovvero la giustizia in senso universale, lo ius divinum et naturale e poi sua figlia, il suo “bel portato”, ovvero lo ius gentium, il diritto delle genti; che a sua volta genera, quasi come riflesso in una “chiara fontana”, la lex, la legge positiva. Scacciate anch’esse, ignorate, le tre incarnazioni della giustizia divina e umana cercano rifugio presso Amore, data la loro “natura”, la loro naturale parentela con lui: che non è ovviamente solo eros, ma è nobiltà di virtù. Di fronte a “così alti dispersi”, vale a dire, ad esiliati di tanta altezza, Dante per la prima volta fa scattare la disgrazia politica ad “esilio”, trasfigurandola in una condizione morale, in uno spazio interiore, in una vera e propria aristocrazia dell’animo: “l’essilio che m’è dato, onor me tegno […] cader co’ buoni è pur di lode degno”. Eppure, c’è ancora posto per un margine di speranza, e perfino per una qualche, se pur vaga, ammissione di colpa: “Onde, s’io ebbi colpa, più lune ha volto il sol poi che fu spenta…”.

Ma è nella Commedia che il progressivo evolversi del tema dell’esilio si ricompone in progressione di racconto, quasi mimando nel testo l’approfondimento biografico, esistenziale del tema. All’inizio, nelle parole di Ciacco c’è solo il riflesso di una preoccupazione viva ma ancora confusa per una “città partita”, dilaniata dai partiti, divorata dall’invidia, dalla superbia, dall’avidità, minacciata da un bagno di sangue incombente, ma ancora vago e lontano: “Verranno al sangue, e la parte selvaggia/ caccerà l’altra con molta offensione…” Il baluginio ominoso del disastro politico si specifica poi in un acre giuoco delle parti, nel dialogo con Farinata, stavolta direttamente appuntato su Dante: “Ma non cinquanta volte fia raccesa/ la faccia della donna che qui regge” [non passeranno cinquanta lune] che tu saprai quanto quell’arte pesa”: quanto sia ardua l’arte di ritornare in patria. Tuttavia con Farinata, come osservavo prima, siamo ancora all’interno di una lotta alterna delle parti, tragica certo, se arriva a sfiorare lo stesso annichilamento della città, ma che non prescrive al poeta nessun destino definitivo. L’incontro con Brunetto Latini per la prima volta lascia intravedere un divorzio più profondo e insanabile fra Dante e la città, una incompatibilità quasi genetica (“tra li lazzi sorbi/ si disconvien fruttare al dolce fico…”) che inscrive la prospettiva del distacco da Firenze non solo nell’accidentato diagramma della lotta politica, ma in un orizzonte morale definitivo, di reciproca, amara esclusione. E infine, è Cacciaguida a dichiarare i testi fin qui parziali e confusi delle profezie sull’esilio di Dante: sollevato ormai nella dimensione di un destino, del proprio destino, e anzi, della propria esigente missione: “Tu lascerai ogni cosa diletta/ più caramente […] Tu proverai sì come sa di sale/ lo pane altrui, e come è duro calle/ lo scendere e’l salir per l’altrui scale […] Questo tuo grido farà come vento,/ che le più alte cime più percuote;/ e ciò non fa d’onor poco argomento” La distanza dal burocratese di Cante Gabbrielli da Gubbio non potrebbe essere più spettacolare. Né la sdegnosa ritorsione di quelle sentenze podestarili in un destino personale, consapevolmente assunto, potrebbe essere più alta. Foscolo pensava che Dante sarebbe uscito ‘mutilato’ da un suo eventuale ritorno a Firenze. Di certo, l’esclusione dalla città diventò per lui una incomparabile occasione di autocoscienza, uno spazio di identità sempre più irrinunciabile. Di qui la chiusa splendida dell’epistola all’amico fiorentino con cui Dante chiudeva da sé, con le sue mani, le porte di Firenze a un suo possibile ritorno:

“E allora? Forse che la luce del sole e delle stelle non potrò vederla dappertutto?forse che non potrò speculare le dolcissime verità della filosofia sotto qualunque cielo, se prima non mi restituisco alla città, senza gloria e anzi ignominioso per il popolo fiorentino? anche il pane, neanche quello mi mancherà”.

Un pane salato e amaro, certo: ma in questo grande cielo che si spalanca sopra l’esule, in questo dilatarsi del suo sguardo verso un firmamento disseminato di stelle, rispetto alla stolida e miope città dei fiorentini, possiamo già presentire il gesto con cui Dante in Paradiso si staccherà per l’ultima volta dalla civitas terrena: “L’aiuola che ci fa tanto feroci, […] tutta m’apparve da’ colli alle foci./ Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli” [XXII 151-154].

Tornare a Firenze: quello sarebbe il vero esilio, da se stessi, dalla propria dignità, dalla propria umanità. Rinunciare a rimettervi piede è ormai il contrario dell’esilio: è un gesto, duramente guadagnato e difeso, di libertà.

APPROFONDIMENTO: Guelfi Bianchi e Neri.

Pingback: “L’essilio che m’è dato, onor me tegno” | illuminationschool